Jack Kirby, o deus torto da Rua Suffolk

Jack Kirby – O Criador de Deuses abre com uma briga de gangues no gueto judeu do Lower East Side de Nova York, na década de 1920. Nosso herói—ainda criança e atendendo pelo nome de batismo, Jacob Kurtzberg—se atracava com um garoto italiano, o dobro do seu tamanho, que se atrevera a chamá-lo de “judeuzinho nanico”. Embora a derrota do pequeno Jake fosse certa como um 7 a 1, o garoto não desistia. Feito um Capitão América antes do soro do supersoldado, ele se erguia não importava quantas vezes fosse jogado no chão. De punhos em riste e perninhas bamboleando, Kurtzberg finalmente desmaiou e foi carregado como herói pelo próprio adversário até a porta da sua casa.

É uma introdução cinematográfica para a vida de Jack Kirby—o nome artístico de Jacob, 100 anos se vivo fosse em 2017—que cresceria (um tantinho) para ajudar a criar o Capitão e metade da galeria de heróis modernos – os super-heróis – nas histórias em quadrinhos. É também uma história para se aceitar com um pé atrás. Como disse certa vez o quadrinhista Stan Sakai (Usagi Yojimbo), todo causo de guerra de Kirby terminava da mesma forma: com Kirby matando quatro nazistas.

Não que o baixinho invocado e talentoso do Lower East Side estivesse sozinho. A automitificação era tão frequente entre os pioneiros dos quadrinhos quanto entre os do Velho Oeste norte-americano. Harry Donenfeld, um dos fundadores do que viria a ser a DC Comics, dizia que fora conselheiro do presidente Franklin D. Roosevelt. Will Eisner, o criador do Spirit, repetia que tinha ganhado seu primeiro trabalho no ramo, com dezenove anos, ao usar sua experiência de menor aprendiz numa gráfica e resolver um problema com impressoras para um editor a quem tentava desesperadamente mostrar seu trabalho. A lenda de Kirby se apresenta como um símbolo daquele território de invenção e reinvenção que foi o nascimento da indústria das revistas em quadrinhos. Sua história se confunde com todo um século de uma nova arte.

Roberto Guedes, editor e jornalista de quadrinhos, entende essa dinâmica. Sua biografia de Kirby, publicada pela Editora Noir (informação necessária: André Hernandez, um dos editores, é colaborador deste site) intercala a vida do desenhista com o surgimento das primeiras editoras e de figuras-chave. Grande parte desses artistas e editores eram mortos de fome. Vinham de famílias de imigrantes judeus do Bronx, do Brooklyn ou dos cortiços do Lower East Side de Nova York, não muito diferentes daqueles onde vivia Mickey Dugan, o Menino Amarelo, personagem-título da primeira tira dos quadrinhos modernos (1895). Yacov Lebovitz (Jack Liebowitz, co-fundador da DC), Donenfeld, Eisner e seu colega de colégio Robert Kahn (Bob Kane, o co-criador do Batman), Jules Feiffer, Moe Goodman (Martin Goodman, fundador da Timely Comics, mais tarde Marvel), Stanley Lieber (Stan Lee); a lista é longa.

Fazer dinheiro rápido na nascente indústria dos quadrinhos era uma forma de garotos com talento para o desenho ajudarem os pais, normalmente desempregados e se agarrando em bicos. Pagava-se pouco, todo mundo era freelancer, mas a demanda era alta. Kirby logo entrou para várias fábricas de desenhos. Passou pelos estúdios de animação dos irmãos Fleischer (desenhando aventuras do Popeye), pela oficina de Will Eisner e, finalmente, pela Fox Feature Syndicate, onde encontrou super-heróis e Joe Simon.

Anatomias impossíveis: o Surfista Prateado de Kirby e a deusa Tétis de Ingres.

O jovem Simon era, além de desenhista e roteirista, um editor sensível. Viu fogo nas páginas de Kirby e logo o acolheu sob suas asas. Além de ser veloz – o desenhista dos sonhos de qualquer editor –, Kirby brincava com uma linguagem cinética toda sua. Mandava às favas convenções de anatomia – que nunca havia aprendido direito mesmo na pouca educação formal que tivera – para privilegiar um traço dinâmico. Estava para um Ingres dos quadrinhos. Se o pintor francês do século XIX distorcia as curvas de suas mulheres para acentuar sensualidade ou dramaticidade, Kirby fazia do movimento o senhor da ação, nem que para isso precisasse deformar músculos e articulações. A sua grande criação com Simon seria o veículo perfeito para exibir essa técnica.

O Capitão América foi o personagem certo na hora certa. Como escreve Guedes, Goodman, o chefão judeu da Timely, estimulou a criação de um herói patriótico que combatesse Hitler, o antissemita. Simon segurou o lançamento do personagem que criara com Kirby o quanto pôde. Sabia da mina de ouro que tinha nas mãos ali no início da Segunda Guerra Mundial e conseguiu tirar de Goodman uma porcentagem dos lucros para os dois. Logo na capa da primeira edição, Kirby botava o herói para quebrar a cara de Adolf Hitler – uma ousadia para o inicio de 1941, quando muitos norte-americanos viam a entrada na guerra com muita cautela. O Capitão América satisfazia a encomenda de Goodman e ainda fornecia uma versão do sonho americano para aqueles tempos: o garoto franzino que, graças ao idealismo e à obstinação, mereceu tornar-se poderoso – ou superpoderoso –, tudo de melhor que a nação tinha a oferecer. Não foi à toa que seus gibis venderam aos milhões durante a guerra, especialmente nas trincheiras. O próprio Kirby iria parar na Europa, alistado em 1944. Mesmo que não tenha matado quatro nazistas, viveu a aventura do desembarque na Normandia na linha de frente, sob o comando do general George S. Patton.

Simon também se alistou – na Guarda Costeira. Quando ele e Kirby voltaram, o ritmo de trabalho e a versatilidade não esmoreceram. Criaram os quadrinhos de romance modernos, investindo num público feminino pouco levado a sério até então pela indústria de gibis. O sucesso retumbante logo gerou imitações. A vida parecia mesmo um romance com final feliz para a dupla dinâmica Simon & Kirby: casamentos sólidos, filhos, casas novas na mesma boa vizinhança pacata, e um estúdio empregando outros artistas, estourando de encomendas.

A capa de Captain America #1 (1941). Vilão especialmente convidado: Adolf Hitler.

Agonia e glória

Entra em cena a delinquência juvenil.

O mercado dos quadrinhos viria abaixo com uma investigação do Congresso dos EUA que ligava o aumento da delinquência juvenil ao consumo de gibis, entre 1953 e 1954. Era a época da paranoia comunista e todo tipo de histeria da Guerra Fria. Kirby assistira às transmissões das sessões no Senado pela TV incrédulo. Com base em estudos (falhos) do psiquiatra Fredric Wertham, as audiências de 1954 em Washington levaram à instituição do Comics Code, um instrumento de autocensura draconiano da indústria que resultou no cancelamento de dezenas de títulos e no fechamento de outras tantas editoras.

“Jack e eu estávamos puxando os cabelos e finalmente já não dava mais pra continuar”, recordaria Simon mais tarde. “Não tínhamos mais condições de continuar produzindo quadrinhos que nunca saíam do saco e tivemos que fechar o negócio.” O casamento artístico se desfez e Kirby foi parar na DC Comics, onde criou (Desafiadores do Desconhecido) ou recriou (Arqueiro Verde) personagens dinâmicos e de queixo quadrado. Ao contrário de muitos colegas de profissão, ele se recusou a deixar o ramo para uma carreira mais tranquila com publicidade ou cartuns. As coisas pareciam de volta aos tempos precários de seus primeiros trabalhos quando voltou à Marvel, no fim da década de 1950, para seu segundo e último casamento profissional bem-sucedido.

Stan Lee, que Kirby vira trabalhar como contínuo de Goodman na década de 1940, agora era editor de quadrinhos da Marvel. O ganha-pão principal de Goodman era, então, revistas para o público masculino. Lee era somente o cara daquelas revistinhas ridículas de monstros numa mesinha de canto. Era uma situação um pouco menos precária que a de Kirby quando Lee resolveu chutar o pau da barraca. Foi para casa uma noite e, como conta Guedes, esboçou um roteiro padrão e “entregou-o a Jack Kirby, seu mais experiente e talentoso colaborador”. À primeira vista, tinham feito mais uma história de monstro destruindo cidades que a editora produzia aos quilos. Contudo, um flashback no meio da revista contando a origem dos heróis, quatro amigos deformados por radiação e cheios de angústias, trazia algo diferente de tudo o que a indústria já havia produzido. Era o marco zero do Universo Marvel, o número 1 de Fantastic Four (Quarteto Fantástico), em 1961. No início da contracultura, leitores adultos passaram a prestar atenção.

O universo de Lee & Kirby: o Quarteto Fantástico (acima) e a releitura da cidade de Asgard nas histórias de Thor.

Seguiram-se Thor, Hulk, Os Vingadores, os X-Men – heróis/anti-heróis com pés de barro e vidas trágicas, o oposto dos seres quase perfeitos da concorrência, vivendo quase sempre em cidades da vida real e tentando seguir a regra segundo a qual grandes poderes trazem grandes responsabilidades. A maioria deles veio da parceria com Kirby, mas Lee também teve a sorte de contar com Don Heck (Homem de Ferro) e Steve Ditko (Homem-Aranha, Doutor Estranho), não tão rápidos como Kirby, mas extremamente talentosos. Essa explosão de criatividade deve muito ao estilo de produção imposto por Lee. Devido ao acúmulo de trabalho como editor e roteirista de quase todos os gibis, passava a seus artistas apenas uma sinopse rápida das histórias para que eles desenvolvessem a ação como bem entendessem. Na prática, como lembra Guedes, eram co-roteiristas. Em seguida, Lee propunha alterações ou simplesmente criava os diálogos e legendas em cima da arte que recebera.

Como Heck diria mais tarde, “Lee queria que Kirby fosse Kirby, que Ditko fosse Ditko… e que todos os outros fossem Kirby.” Fãs debaterão até o fim dos tempos para quais histórias Kirby fez esboços depois desenhados por outros artistas. Inegável é a influência dele na construção do visual daquelas revistas e da biografia daqueles personagens. O Coisa do Quarteto Fantástico cresceu numa área barra-pesada de Nova York chamada Rua Yancy, cheia de gangues e valentões como a Rua Suffolk do próprio artista – um detalhe para o qual o próprio Guedes chama atenção. Verdade que o próprio Quarteto deve sua dinâmica à Família Robinson (do popular romance de Johann David Wyss), mas também aos quatro exploradores que Kirby criara para a DC anos antes em Desafiadores do Desconhecido. Apesar de a primeira edição ter sido desenhada por Don Heck, a origem do Homem de Ferro – Tony Stark é um playboy milionário que precisa construir uma armadura engenhosa para salvar sua vida – possui ecos da repaginada que Kirby dera no Arqueiro Verde para a DC na década de 1950—playboy milionário precisa aprender a usar arco e elaborar flechas engenhosas para salvar sua vida. E por aí vai.

Grandes batalhas Marvel: Kirby contra Lee

O excessivo foco em Lee nesses anos talvez seja o ponto fraco do livro de Guedes, que já escreveu dois livros sobre o editor da Marvel. (A insistência em chamar Lee de “Stan”, enquanto todos os outros artistas são referidos pelo sobrenome no livro, não ajuda a dissipar a impressão de favoritismo.) Isto prejudica, por exemplo, o tratamento de um incidente de meados da década de 1960. Um jornalista do New York Herald Tribune passa um dia na redação da Marvel e presencia uma reunião criativa de Lee e Kirby. Quando a matéria sai no jornal em 9 de janeiro de 1966, Roz, mulher de Kirby, liga para Lee irada. Guedes descreve o ocorrido assim:

Aos prantos, Roz Kirby ligou para Stan. Ela teria dito: “Como você pôde fazer isso com Jack?”, deixando o editor constrangido. Não era justo ouvir aquilo, segundo o editor e parceiro de Kirby. “Ela me pegou de surpresa. Parecia que a culpa era minha, mas o fato é que eu não tinha controle sobre o que escreveriam na matéria.” Soava estranho que a esposa tomasse a frente do marido em questões de trabalho, a ponto de ligar e bronquear com o editor dele, mas Roz realmente mostrava a todos que ela exercia uma grande influência sobre Kirby.

A reprodução parcial do relato de Lee dá um grande impulso ao enfoque da esposa manipuladora. Por outro lado, em Marvel Comics: A História Secreta, Sean Howe, ex-editor da revista Entertainment Weekly, oferece uma versão mais completa e nuançada do evento:

Cedo na manhã de 9 de janeiro de 1966, Stan Lee recebeu um telefonema de Roz Kirby. A matéria no Tribune havia saído. “Ela estava praticamente histérica”, disse ele, “e gritava: ‘Como você pôde? Como pôde fazer isso com o Jack?’”. Quando Lee finalmente botou as mãos no artigo, diria posteriormente, entendeu o ultraje. “Ela tinha todo o direito de ficar aborrecida. Uns quatro quintos do artigo falavam de mim e faziam de mim o ser humano mais glamouroso e maravilhoso da história, e só os parágrafos do fim lembravam-se do Jack, tratando-o como um babaca.” Lee alegou inocência para os Kirbys.

Fato é que, após o término da parceria, Lee ainda inventaria personagens que, com a exceção da Mulher-Hulk, nem grandes foram e esquecidos ficaram (Stripperella? The Traveler?). Mesmo o mangá Ultimo é menos criação de Lee do que do artista Hiroyuki Takei (Shaman King). A parceria com Ditko, e especialmente Kirby, havia arrancado o melhor de seu talento como roteirista e criador. A década de 1960 fora o auge da sua carreira. Pelo resto de sua vida, esteve numa posição de conseguir colher os louros por seu trabalho da época.

Stan & Jack, em uma época mais feliz.

Sem Kirby, não existiria o Universo Marvel; sem Lee, menos ainda. Kirby e o problemático Ditko (peão explorado e seguidor da filosofia objetivista de Ayn Rand, um paradoxo) descontavam suas frustrações no editor-roteirista, mas o vilão na verdade era Martin Goodman. O nível de desfaçatez do dono da Marvel faria Joesley Batista corar: no fim da década de 1960, ele faturou com os desenhos para TV Marvel Super-Heroes, que utilizavam os originais dos quadrinhos de Kirby, Heck e Ditko, sem jamais pagar aos artistas um tostão sequer. Como editor, Lee fazia malabarismos para manter o próprio emprego e tentar remunerar seus artistas o máximo possível dentro das condições impostas pela chefia. Era o oposto do editor da DC à época, Mort Weisinger, tão famoso pelos abusos aos artistas que anedotas sobre o seu funeral são as mais cruéis possíveis.

Some-se a essa dinâmica o ego gigantesco de Kirby, que Guedes acertadamente nota. Como numa de suas histórias, o quadrinhista levaria seu rancor a níveis épicos numa famigerada entrevista para o The Comics Journal em 1989. Após uma justa batalha pelos direitos sobre a arte original que criara para a Marvel, ele afirmou que era responsável pela gênese de todo o Universo Marvel. Tal narrativa equivocada, na cola do tratamento deplorável dispensado pela Marvel a seus artistas freelancers, perduraria por mais de uma década. Lee virou o Golias contra o Davi de Kirby, como naquela briga de infância na Rua Suffolk. Mas Kirby também tinha seus defeitos: numa disputa de Simon com a Marvel pelos direitos do Capitão América, ele foi testemunha favorável a Goodman. O medo de perder tudo e voltar, a qualquer momento, à miséria do gueto talvez nunca o tenha deixado. F. Scott Fitzgerald escrevera, em O Último Magnata, que os magnatas judeus de Hollywood pareciam sempre estar aproveitando seu momento de prazer antes de retornar à realidade sombria e sangrenta dos guetos. O comentário parece cair como uma luva também em Kirby.

Eventualmente, ele perdoaria Lee. Segundo Mark Evanier (Groo), assistente e biógrafo, Kirby sentia a saúde deteriorando no início da década de 1990. Resolvera aparar arestas. O lado doce daquela entrevista amarga foi contribuir para um exame mais cuidadoso do papel dos artistas no processo criativo das histórias em quadrinhos. A atenção que recebera deu a Kirby a real dimensão do quanto era querido e levado a sério tanto por velhos como novos artistas do ramo. Seu estilo dinâmico pode ser visto ainda nos traços de artistas tão díspares quanto David Plunkert, John Byrne, Erik Larsen, Tom Scioli, José Ladrönn e Mike Allred, ou mesmo na edição e nos storyboards de filmes de ação, desde os filmes da série de Jason Bourne às produções da própria Marvel.

Arte marcial: acima, sequência de luta de Tales of Suspense # 85 (1967); abaixo, sequência de luta num elevador em Capitão América: O Soldado Invernal (2014).

Senhor do universo

A quantidade generosa de ilustrações em O Criador de Deuses permite ao leitor ver com nitidez a evolução dos traços de Kirby, especialmente nos rostos humanos. Nas tiras da década de 1930, os perfis ainda eram tradicionais, devendo muito ao estilo clássico de Alex Raymond (Flash Gordon) e Hal Foster (O Príncipe Valente). Seja pela necessidade de produzir rápido ou pela familiaridade que se traduzia em mais confiança no próprio lápis, Kirby passou a desenhar cabeças mais redondas. Era como se todos os seus personagens, mesmo os adultos, ainda não tivessem perdido aquela gordurinha infantil que se percebe no rosto de Bucky, o herói adolescente, na capa de Captain America 1. Quando o artista volta à DC na década de 1970, a sua arte já se solidificara em rostos angulosos e largos – como o do próprio Kirby. Seria um desperdício não fazer o trocadilho de que a assinatura de Kirby está na cara.

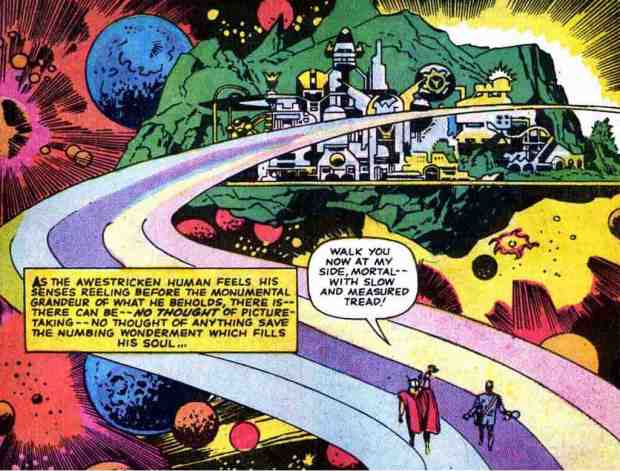

Toda a psicodelia dos cenários, os experimentos com colagem, os prédios de arquitetura grandiosa, o maquinário espetacular, as roupas geométricas com botões imensos já começam a ser vistos na década de 1960, seja na saga dos deuses de Asgard em Journey into Mystery ou nas aventuras cósmicas do Quarteto Fantástico enfrentando Galactus, o gigantesco devorador de mundos, e seu arauto, o Surfista Prateado. Esses elementos se consolidam na DC, com a saga dos Novos Deuses, que introduz o icônico vilão de face de pedra da editora, Darkseid. Para este universo, Kirby finalmente criara um panteão de deuses novo: dois mundos, um bom (Nova Gênese), outro infernal (Apokolips), habitado por divindades que iam do maniqueísmo mais monoteísta às zonas cinzas do Olimpo grego. Eles estavam submetidos à Fonte (The Source), de onde emana toda a vida, e eram responsáveis pelo equilíbrio cósmico. De onde você pensa que veio o DNA da Guerra nas Estrelas que George Lucas dirigiria alguns anos depois? O cosmos que Kirby povoara era um espaço físico mas também da mente. Ele o reproduziria nos esboços que criou para uma megaprodução hollywoodiana chamada Argo.

Esse rosto, esse nome (Darkseid), essa Fonte (“Source”)… Onde será que eu já vi isso? Acima, psicodelia cósmica e o inferno hi-tech de Apokolips.

Ou algo assim. Jack Kirby participou indiretamente da história real que deu origem ao filme de Ben Affleck de 2012. Em 1977, o produtor Barry Ira Geller havia encomendado a Kirby arte conceitual para uma adaptação do livro de ficção científica Lord of Light, de Roger Zalazny. O filme nunca seria produzido, porém, em 2000, Tony Mendez, um agente aposentado da CIA, foi à TV contar sobre um resgate de diplomatas mantidos presos na embaixada norte-americana em Teerã após a derrubada do Xá, em 1979. Para isso, ele e sua equipe armaram um disfarce de produtores de cinema em busca de locações para um filme de ficção científica chamado Argo. A arte de Kirby e tudo o que restou da pré-produção de Geller foram usados para convencer as autoridades iranianas da veracidade do empreendimento. Essas ilustrações, inspiradas em culturas orientais, não aparecem no filme de Affleck, mas um neto de Kirby, Jeremy, postou fotos da arte de Lord of Light na página do desenhista no Facebook e as colocou para venda num leilão. Kirby morreu em 1993 sem saber que havia salvado vidas em risco mais uma vez. O garoto da Rua Suffolk não foi exatamente o Capitão América, mas viveu como herói e deus criador à sua maneira – tirando ou pondo alguns nazistas.

Arte conceitual para Lord of Light (também abaixo).

Jack Kirby – O Criador de Deuses está à venda em livrarias reais e virtuais, incluindo o site da Editora Noir.

Se gostou de visitar a Rua Suffolk, siga-nos no Medium, no Twitter e no Facebook. Você pode, ainda, entrar em contato conosco através do endereço eletrônico revistasalsaparrilha@gmail.com.

Deixe um comentário